Dante Alighieri nell'enciclopedia

La Divina Commedia nell'enciclopedia

I Grandi Classici Cultura Didattica Educazione

![]()

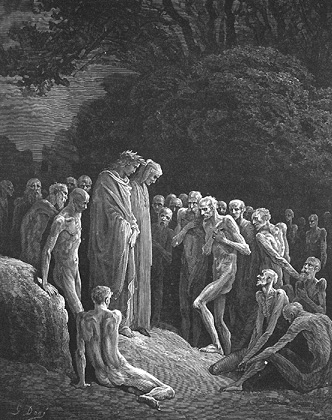

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri (PURGATORIO) - CANTO XXIV

Né 'l dir l'andar, né l'andar lui più lento

facea, ma ragionando andavam forte,

sì come nave pinta da buon vento; (3)

e l'ombre, che parean cose rimorte,

per le fosse de li occhi ammirazione

traean di me, di mio vivere accorte. (6)

E io, continuando al mio sermone,

dissi: «Ella sen va sù forse più tarda

che non farebbe, per altrui cagione. (9)

Ma dimmi, se tu sai, dov' è Piccarda;

dimmi s'io veggio da notar persona

tra questa gente che si mi riguarda». (12)

«La mia sorella, che tra bella e buona

non so qual fosse più, trïunfa lieta

ne l'alto Olimpo già di sua corona». (15)

Si disse prima; e poi: «Qui non si vieta

di nominar ciascun, da ch'è sì munta

nostra sembianza via per la dïeta. (18)

![]()

![]()

Questi», e mostrò col dito, «è Bonagiunta,

Bonagiunta da Lucca; e quella faccia

di là da lui più che l'altre trapunta (21)

ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia:

dal Torso fu, e purga per digiuno

l'anguille di Bolsena e la vernaccia». (24)

Molti altri mi nomò ad uno ad uno;

e del nomar parean tutti contenti,

sì ch'io però non vidi un atto bruno. (27)

Vidi per fame a vòto usar li denti

Ubaldin da la Pila e Bonifazio

che pasturò col rocco molte genti. (30)

Vidi messer Marchese, ch'ebbe spazio

già di bere a Forlì con men secchezza,

e sì fu tal, che non si sentì sazio. (33)

Ma come fa chi guarda e poi s'apprezza

più d'un che d'altro, fei a quel da Lucca,

che più parea di me aver contezza. (36)

El mormorava; e non so che «Gentucca»

sentiv' io là, ov' el sentia la piaga

de la giustizia che sì li pilucca (39)

«O anima», diss' io, «che par sì vaga

di parlar meco, fa sì ch'io t'intenda,

e te e me col tuo parlare appaga». (42)

«Femmina è nata, e non porta ancor benda»,

cominciò el, «che ti farà piacere

la mia città, come ch' om la riprenda. (45)

Tu te n'andrai con questo antivedere:

se nel mio mormorar prendesti errore,

dichiareranti ancor le cose vere. (48)

Ma dì s'i' veggio qui colui che fore

trasse le nove rime, cominciando

'Donne ch'avete intelletto d'amore'». (51)

E io a lui: «I' mi son un che, quando

Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch'e' ditta dentro vo significando». (54)

«O frate, issa vegg' io», diss' elli, «il nodo

che 'l Notaro e Guittone e me ritenne

di qua dal dolce stil novo ch'i' odo! (57)

![]()

![]()

Io veggio ben come le vostre penne

di retro al dittator sen vanno strette,

che de le nostre certo non avvenne; (60)

e qual più a gradire oltre si mette,

non vede più da l'uno a l'altro stilo»;

e, quasi contentato, si tacette. (63)

Come li augei che vernan lungo 'l Nilo,

alcuna volta in aere fanno schiera,

poi volan più a fretta e vanno in filo, (66)

così tutta la gente che lì era,

volgendo 'l viso, raffrettò suo passo,

e per magrezza e per voler leggera. (69)

E come l'uom che di trottare è lasso,

lascia andar li compagni, e si passeggia

fin che si sfoghi l'affollar del casso, (72)

sì lasciò trapassar la santa greggia

Forese, e dietro meco sen veniva,

dicendo: «Quando fia ch'io ti riveggia?». (75)

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

«Non so», rispuos' io lui, «quant' io mi viva;

ma già non fïa il tornar mio tantosto,

ch'io non sia col voler prima a la riva; (78)

però che 'l loco u' fui a viver posto,

di giorno in giorno più di ben si spolpa,

e a trista ruina par disposto». (81)

«Or va», diss' el; «che quei che più n'ha colpa,

vegg' io a coda d'una bestia tratto

inver' la valle ove mai non si scolpa. (84)

La bestia ad ogne passo va più ratto,

crescendo sempre, fin ch'ella il percuote,

e lascia il corpo vilmente disfatto. (87)

Non hanno molto a volger quelle ruote»,

e drizzò li occhi al ciel, «che ti fia chiaro

ciò che 'l mio dir più dichiarar non puote. (90)

Tu ti rimani omai; ché 'l tempo è caro

in questo regno, sì ch'io perdo troppo

venendo teco sì a paro a paro». (93)

Qual esce alcuna volta di gualoppo

lo cavalier di schiera che cavalchi,

e va per farsi onor del primo intoppo, (96)

tal si partì da noi con maggior valchi;

e io rimasi in via con esso i due

che fuor del mondo sì gran marescalchi. (99)

E quando innanzi a noi intrato fue,

che li occhi miei si fero a lui seguaci,

come la mente a le parole sue, (102)

parvermi i rami gravidi e vivaci

d'un altro pomo, e non molto lontani

per esser pur allora vòlto in laci. (105)

Vidi gente sott' esso alzar le mani

e gridar non so che verso le fronde,

quasi bramosi fantolini e vani (108)

che pregano, e 'l pregato non risponde,

ma, per fare esser ben là voglia acuta,

tien alto lor disio e nol nasconde. (111)

Poi si partì sì come ricreduta;

e noi venimmo al grande arbore adesso,

che tanti prieghi e lagrime rifiuta. (114)

«Trapassate oltre sanza farvi presso:

legno è più sù che fu morso da Eva,

e questa pianta si levò da esso». (117)

Sì tra le frasche non so chi diceva;

per che Virgilio e Stazio e io, ristretti,

oltre andavam dal lato che si leva. (120)

«Ricordivi», dicea, «d'i maladetti

nei nuvoli formati, che, satolli,

Tesëo combatter co' doppi petti; (123)

e de li Ebrei ch'al ber si mostrar molli,

per che no i volle Gedeon compagni,

quando inver' Madïan discese i colli». (126)

Sì accostati a l'un d'i due vivagni

passammo, udendo colpe de la gola

seguite già da miseri guadagni. (129)

Poi, rallargati per la strada sola,

ben mille passi e più ci portar oltre,

contemplando ciascun sanza parola (132)

«Che andate pensando sì voi sol tre?»

voce disse; ond' io mi scossi

fan bestie spaventate e poltre. (135)

Drizzai la testa per veder chi fossi;

e già mai non si videro in fornace

o metalli sì lucenti e rossi, (138)

com' io vidi un che dicea: «S'a voi piace

montare in sù, qui si convien dar volta;

quinci si va chi vuole andar per pace» (141)

L'aspetto suo m'avea la vista tolta;

ch'io mi volsi dietro a' miei dottori,

' om che va secondo ch'elli ascolta. (144)

E quale, annunziatrice de li albori,

aura di maggio movesi e olezza,

tatta impregnata da l'erba e da' fiori; (147)

tal mi senti' un vento dar per mezza

la fronte, e ben senti' mover la piuma,

e fé sentir d'ambrosïa l'orezza.

E senti' dir: «Beati cui alluma (150)

tanto di grazia, che l'amor del gusto

nel petto lor troppo disir non fuma,

esurïendo sempre quanto è giusto!». (154)

NOTE AL CANTO XXIV

(1-6) Né 'l dir l'andar, ecc.: Il dire non facea più lento l'andare, né l'andare facea più lento il dire; forte: ratto; rimorte: «morte da lungo tempo e perciò affatto consunte» (Tor.); per le fosse, ecc.: Accortesi ch'io era vivo, dalla cavità degli occhi volgeano lo sguardo verso di me con meraviglia.(7-15) il mio sermone: il mio discorso cominciato, dianzi, a quell'anime che ci seguivano; Ella: l'anima di Stazio; sen va su: in vita eterna; per altrui cagione: per esser seco a parlare io e Virgilio. «Um andern zu gefallen» (Bl.). Il B.: «per cagione di Virgilio, per trovarsi con lui e star più con lui»; Piccarda: Donati, sorella del detto Forese e di M. Corso e figliuola di Simone; bellissima. Fatta monaca di Santa Chiara, dell'ordine de' Minori, fu da Corso, venuto a ciò da Bologna, dov'era podestà, tratta a forza dal monastero, per menarla sposa a un Rossellino della Tosa, a cui l'aveva promessa (Par., III, 107): ma ella poco appresso infermò e morì; da notar persona: «persona degna di nota e di fama» (B.). Inf., XX, 104: se tu ne vedi alcun degno di nota; tra bella e buona, ecc.: Petr.: «Che tra bella e onesta»; non so qual fosse più: «io non saprei dire in quale avanzava o in bellezza o in bontà» (B.); ne l'alto Olimpo: nel cielo empireo.

(16-24) Qui non si vieta, ecc.: «In questo girone non è vietato di nominare ogni anima che ci si trova, dacché la nostra sembianza è talmente munta via, cancellata dalla dieta, che nessuno ci potrebbe riconoscere» (F.). Il B.: «via è avverbio intensivo, cioè molto»; Bonagiunta: degli Urbiciani da Lucca. Il B.: «fu goloso e fu dicitore e fu noto dell'autore, sicché l'uno mandò sonetti all'altro». D, De Vulg. Eloq., I, 13, lo mette fra coloro «i cui detti non cortigiani, ma propri delle loro cittadi essere si troveranno»; trapunta: «faccia non d'uomo vivo, ma fatta a ricamo; perché per lo sporgere delle ossa che informavan la pelle, non si pareano della faccia che i soli contorni spiccati, come ne' ricami, mancando il pieno delle carni» (Ces.); ebbe la Santa Chiesa, ecc.: Fu pontefice. Martino IV dal Torso o di Tours in Francia (1281-1285). Il B.: «Fu molto goloso, e tra l'altre golosità n'ebbe una ch'elli si facea recare l'anguille del lago da Bolsena, che è una città nel Patrimonio, le quali sono le migliori anguille che si mangino; tanto sono grasse e di buono sapore, e le facea mettere e morire nella vernaccia, e poi battere e meschiare con cacio e uova e certe altre cose, e facevane fare vivande in più maniere, le quali sono tanto ingrassative che continuandole moritte di grassezza»; e la vernaccia: altri: in la vernaccia. «Vernaccia è vino (bianco), che nasce nella riviera di Genova, miglior vino che si trovi, e forsi che anco ne bevea volentieri, unde di lui si dice che dicea, quando tornava alla camera sua da concistoro: Quanta mala patimur pro Ecclesia sancta Dei: ergo bibamus» (B.).

(26-30) tutti contenti: per amor di fama; un atto bruno: «di rincrescimento; uno turbamento» (B.). «Vista irata» (Lan.); per fame a voto usar li denti: «masticare l'aria per fame» (Ces.). «Invano batteano li denti, imaginando di mangiare» (Lan.); Ubaldin de la Pila: fratello del cardinale Ottaviano degli Ubaldini (Inf., X, 120). La Pila, castello del Mugello sul dorso di Monte Senario, non molto lontano da Firenze; Bonifazio, ecc.: de' Fieschi, conti di Lavagna, che, essendo arcivescovo di Ravenna (1272-1294), resse molte popolazioni. Altri intende: che colle rendite dell'arcivescovado fece vivere lautamente molte persone. Il B.: «pascette molte genti col suo beneficio»; rocco: pastorale. Il B.: «E' usanza di quelli arcivescovi di non portare lo pastorale ritorto come fanno li altri, ma diviso di sopra a modo di quello scacco che si chiama rocco». Altri, men bene: cotta, roccetto.

(31-33) messer Marchese: de' Rigogliosi, cavaliere di Forlì, molto

vago di bere, dicendogli il suo canovaio che per la città si dicea ch'egli era

sempre a bere: E tu rispondi, gli replicò, che io ho sempre sete. Marchese è

nome proprio. «Pater dominae Laetae, quae fuit mater domini Bernardini de

Polenta, qui fuit dominus Ravennatum» (Benv.); spazio: agio; con men secchezza:

«con meno arsura, con meno sete che non ha qui» (F.). «Con minore asciugaggine,

che non avea ora quando io lo vidi» (B.).

(34-39) fa... prezza: fa stima; a quel da Lucca: a Bonagiunta; che più,

ecc.: degli altri parea desideroso di aver notizia di me; El mormorava, ecc.:

«tra sé, sì ch'io non lo potea intendere e non so che Gentucca, contava quello

spirito nella sua mormorazione» (B.). «Ei borbottava, e là ov'egli sentiva la

piaga de la giustizia, il tormento della fame, nella sua bocca» (F.). «Gentucca

fu una gentildonna lucchese, della quale Dante s'invaghì, quand'egli nel 1314

andò in Lucca presso l'amico suo Uguccione della Faggiuola, il quale si era

insignorito di quella città. Fu poi maritata, secondo il Troya, a Bernardo Morla

degli Antelminelli Allucinghi» (F.). «Essendo a Lucca, non potendo stare in

Firenze, pose amore ad una gentildonna chiamata madonna Gentucca, che era di

Rossimpelo, per la virtù grande et onestà che era in lei, non per altro amore»

(B.) e finge che Bonagiunta gli predica questo suo innamoramento; li pilucca: li

fa dimagrare. Piluccare è propr. lo spiccare ad uno ad uno i granelli d'uva d'un

grappolo, sin che non resti che il nudo raspo.

(43-51) e non porta ancor benda: «e per anche non va bendata, velata;

vale a dire, non è per anche maritata; poiché solo le maritate e le vedove

(Purg., VIII, 74) portavano la benda, ma di diverso colore. Ed era un drappo

che, scendendo dal capo, copriva gli occhi ed il volto» (F.); come ch'uom la

riprenda: comeché le si dia biasimo, come fa Dante, Inf., XXI, 41. Questo dice:

imperò che li Lucchesi sono ripresi di loro costumi e del loro parlare, onde

sono ditti boiutoli: imperò che parlano dando accento all'ultime sillabe che non

si dé, tirandole alle precedenti e facendo sincope, dovendo dire bonaiuto dicono

boiuto; e per questo credo che siano ditti boiutoli, perché usano molto li

diminutivi, e così boiuto diminuiscono e dicono boiuntolo. Il Postillatore

Cass.: «Hoc dicit propter pargolettam de qua postea fuit phylocaptus»; Tu te

n'andrai: e tornerai al mondo; con questo antivedere: con questo prognostico; «e

questo è quello ch'io mormorava dianzi colà» (B.); dichiareranti, ecc.: «lo

effetto ti dichiarerà tal profezia» (Lan.); colui, ecc.: quel Dante Alighieri

che trasse fuori in pubblico le rime nuove di stile, cominciando a cantare:

Donne, ch'avete, ecc., principio d'una canzone di Dante, che leggesi nella Vita

Nuova.

(52-69) «quando Amor: della virtù spira nella mia mente, noto la sua

spirazione (inspirat mihi; Benv.) e a quel modo ch'e' l'amore ditta nella mente,

vado dimostrando con le parole; sicché onestamente dimostra, ch'elli era colui,

ch'avea trovato le nuove rime» (B.). «La virtù dell'uomo si muove dallo

intelletto dentro, e chi non la puote avere dal cominciamento del cuore, non

puote essere buon dittatore» (Chiose). «Fra Guittone: "Che trovare (poetare) non

sa né valer punto Uomo d'amor non punto"» (Nann.); noto: provenzale: notar,

porre in nota, cioè in musica, sinonimo di cantare. «Guido d'Uissel: "M'anava

sol cavalcan Un sonet notan"» (Nann.); issa: «ora; è vocabulo lucchese» (B.).

«Dal lat.: ipsa, sottintesovi hora» (Nann.); il nodo: l'impedimento; 'l Notaro:

Jacopo da Lentino. Diamo alcuni versi del Notaio: «Avendo gran disio, - Dipinsi

una figura - Bella, voi somigliante, - E quando voi non vio (veggo), - Guardo

quella pintura, - E par ch'eo v'aggia avante, - Sì com'un che si crede - Salvar

per la sua fede, - Ancor (che) non vea (vegga) davante»; Guittone: d'Arezzo, V.

Purg., XXVI, 124. Il Nannucci: «Guittone nacque di nobile stirpe in Santa

Firmina (o Formena), borgo a due miglia d'Arezzo, e fu figlio di Viva di

Michele. Sposò un'aretina bella e piacentiera, che poi abbandonò co' tre figli

che da essa avea avuti, per vestir l'abito di Maria, ossia dell'ordine de' frati

Gaudenti, detti per ischerno i Capponi di Cristo. Si chiamava Guido, nome che

gli fu poi tramutato in Guittone, dalla voce guitto, che vale: sucido, abbietto.

Morì in Firenze nel 1294, dopo aver dato principio l'anno avanti alla fondazione

del monastero degli Angeli»; di qua: lontani. «La cagione che ritenne me e li

altri dicitori che non venimmo al tuo dolce stile» (B.); le vostre penne:

«Allude alle poesie non solo di Dante, ma di Guido Cavalcanti e di Cino da

Pistoia» (F.); sen vanno strette: «seguitano strettamente i movimenti naturali

della mente dentro» (B.), l'inspirazione; a riguardare... non vede più: «di

differenzia dal tuo modo del dire al nostro, che quel che ditto è; che tu vai

stretto al movimento dell'animo e noi larghi» (B.); li augei: le gru; che

vernan: che passano il verno. «Fanno lo verno et abitano lo verno» (B.); vanno

in filo: Inf., V, 46-47: E come i gru van cantando lor lai, - facendo in aere di

sé lunga riga. Par., XVIII, 75: fanno di sé or tonda or altra schiera; volgendo

'l viso: «verso mano ritta, come andavano prima, raffrettò suo passo per

ristorare lo stallo ch'avevano fatto» (B.); per voler: per desiderio di

purgarsi. «Eifer» (Bl.); leggiera: agile e presta.

(70-73) trottare: camminare con passo veloce e saltellante; e sì

passeggia: «se ne va di passo» (B. B.). «Va a spasso» (B.); l'affollar del

casso: l'ansar del petto; la santa greggia: «la santa congregazione di quelle

anime» (B.).

(77-90) 'l tornar mio: dopo la morte; a la riva: «dell'isula del

purgatorio, dove finse di sopra (II, 101) che si posasseno l'anime che venivano

per mare guidate dall'angiulo» (B.); 'l loco: Firenze; a viver posto: «dalla

natura» (B.); di ben si spolpa: «si priva» (B.). Si spoglia di bene. Inf., XXIV,

143: si dimagra. Or va consolato; più n'ha colpa: «della ruina, a che dici tu

che è apparecchiata Fiorenza» (B.); quei: Corso Donati; a coda d'una bestia

tratto: «stracinato» (B.). «Nel 1308, fuggendo dal popolo, fu inseguito dai

cavalli catalani; e nella fuga, caduto o gittatosi da cavallo e rimasto con un

piè nella staffa, ne fu tanto straziato che i suoi nemici lo sopraggiunsero e lo

finirono presso S. Salvi, poco lungi da Firenze, il dì 6 di ottobre» (F.). Con

qualche varietà G. Vill., VIII, 96, e Dino Compagni, libro III; la valle, ecc.:

ove non è remissione alcuna; crescendo: nel moto, fin ch'ella il percuote:

«Suppone il poeta che il cavallo finisse d'uccidere Corso Donati» (F.). Il B.:

«Si rimase dilacerato per lo stracinamento»; Non hanno molto a volger: non

interi otto anni; quelle ruote: le sfere celesti. Il B.: «Queste rivoluzioni

sono quelle che dimostrano lo tempo; imperò che tempo non è altro che lo spazio,

nel quale queste rivoluzioni si fanno»; più dichiarar, ecc.: Dante nel suo poema

non nomina mai espressamente Corso Donati.

(91-99) caro: prezioso; a paro a paro: d'egual passo. «Sì a pugo a pogo»

(B.); che cavalchi: «cioè vada a qualche meschia o stormo, alcuno cavalieri

desideroso esce dalla schiera e va gualoppando lo cavallo, per iungere inanti

alli altri per farsi onore» (B.); del primo intoppo: del primo scontro coi

nemici; con maggior valchi: con passi più grandi dei nostri; marescalchi:

marescialli, maestri e duci di poesia. «Führer» (Bl.). «Sì grandi governatori

del mondo, dimostrando nelli loro poemati li costumi del mondo: mariscalco è

governatore nelle corti e dell'esercito sotto l'imperadore e de' essere persona

esperta delle cose da fare, sicché sappia comandare quello che si de' fare come

seppeno quelli du' poeti, quello che si convenia fare nel mondo e vivere

moralmente e civilmente» (B.).

(100-114) E quando, ecc.: Forese si fu dilungato tanto da noi, che i miei

occhi lo seguitavano e discernevano confusamente intrato: passato oltre. «Bocc.,

V, 7: "Avanzarono nello andare la madre di lei... ed essendo già tanto entrati

innanzi alla donna, che appena si vedevano, ecc."» (Ces.); parvermi i rami,

ecc.: mi apparvero i rami gravidi, carichi di frutta, e vivaci, verdeggianti;

d'un altro pomo: «d'un altro albero che portava pomi come lo primo, che fu

trovato da loro e passato» (B.); laci: «là; perché più avevamo volto del monte

che prima, sì che più presso ne venia l'arbore» (B.). «Prima la costa arcuata

del monte gliel nascondeva» (Ces.); alzar le mani: «per pigliare di quelli pomi,

in che si dimostra l'affezione della salute» (B.); fantolini: fanciullini; vani:

«voti di cognoscimento» (B.). «Impotenti» (B.B.); tien alto lor disio: tiene in

alto, dimostra l'oggetto desiderato. Volgarmente: far cilecca; ricreduta:

sgannata. «Sì come fatta certa che il pomo non dovea anco avere» (B.); adesso:

«immantinente» B.). «Ben tosto» (T.). Altri: ad esso.

(116-129) legno è più su, ecc.: su nella vetta del monte è l'albero della

scienza del bene e del male; e questa pianta: nacque da una vermena che fu

levata da esso; però guai se la toccate; ristretti: insieme, perché la via è

angusta e l'albero in mezzo; dal lato che si leva: dal lato sinistro, da cui

s'innalza il monte e fa da parete; Ricordivi, dicea, le' maladetti, ecc.:

Ricordatevi dei Centauri, nati d'Issione e dalla nuvola in figura di Giunone, i

quali, caldi di cibo e di vino, volendo rapire a Piritoo la sposa Ippodamia,

combatterono contro Teseo ed Ercole, e furono vinti; co' doppi petti: d'uomo e

di cavallo; e de li Ebrei: «E ricordatevi di que' soldati ebrei, che bevendo al

fonte Arad, si mostrarono troppo delicati ed avidi, atterrandosi a ber con la

bocca nella fonte; il perché Gedeone non gli volle aver per compagni, quand'egli

discese le colline per muover incontro i Madianiti, attendati nella pianura»

(F.). Giudici, VII; vivagni: «si chiamano li canti della tela, e però qui

l'autore li pone per l'estremità del girone» (B.). V. Inf., XIV, 123; da miseri

guadagni: da mali effetti, da tristi gastighi.

(130-154) Poi, rallargati: distaccatici l'uno dall'altro, e non più ristretti insieme (v. 119) per la strada sola, nuda, non più ingombra né da alberi, né da anime; contemplando: «sopra le cose vedute ed udite da noi» (B.); sì voi sol tre?: voi tre così soli?; subita: improvvisa; poltre: «spaventate, ombrose» (Bl.). «Pigre» (T.). «O per spavento che abbiano, o quando esceno dalla stalla per esser state troppo in agio si scuoteno, per rinvigorirsi e scacciare la poltronia dei nervi e dei sentimenti» (B.); fossi: fosse; un che dicea: un angelo; quinci si va, ecc.: per questa scala si va suso da colui lo quale vuole andare per aver pace eterna. «Si è segno d'impersonale, come nel III dell'Inferno: Per me si va» (T.); tolta: abbarbagliata; com'uom, ecc.: che avendo perduta la vista va a orecchio, va dietro il suono della voce che ascolta. Il B.: «al suono delle pedate, non perch'elli vegga, come fanno li ciechi»; E quale, ecc.: il Buti: «come di maggio la mattina in sull'aurora si leva un venticello delicato, che è segno dell'albore che apparisce»; movesi: venteggia delicatamente; olezza: rende ulimento; tutta impregnata, ecc.: piena dell'ulimento dell'erbe e de' fiori; la piuma: l'ala dell'angelo; che fe', ecc.: la quale, facendomi vento e cancellandomi il sesto P, mi fece sentire un effluvio d'ambrosia. «Lo venticello dello odore dell'ambrosia» (B.); E sentii dir, ecc. (allo stesso angelo): «Beati coloro cui illumina tanta grazia che l'appetito dei cibi e delle bevande nel petto loro non accende troppo desiderio, soltanto sentendo fame sempre, quanto è giusto e atto a sostentar la vita» (F.); l'amor del giusto: «idest appetitus edendi et bibendi - non fuma, idest emittit - troppo disir, idest immoderatum desiderium - nel petto lor, cui vicinum est guttur» (Benv.); esuriendo: è voce latina, e qui il poeta ha modificato il concetto delle parole evangeliche: Beati qui esuriunt iustitiam. Matth., V, 6.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()